أقليّة منزوية تحافظ على طقوسها وتتمسّك بهويّتها التونسيّة

تونس بلد تعاقبت عليه حضارات وإمبراطوريات عديدة وتنوّعت الأعراق والديانات والجاليات التي عاشت فيه، ولئن تمسّكت معظم تلك الأعراق بالاستقرار والبقاء في هذا الأرض الطيّبة، فإنّ بعض الأقليات قد تضاءل عددها كثيرا وغادر معظمها البلاد. ومع ذلك يشتدّ حنينها إلى تونس خلال بعض المناسبات فتتحوّل بعض معالمها إلى مزار، تماما مثل معبد "الغريبة" في جزيرة "جربة" بالجنوب التونسي الذي يحجّ إليه خلال شهر مايو من كلّ عام آلاف اليهود من ذوي الأصول التونسية بالخصوص والقادمين من دول غربية عديدة، جاؤوا حنينا ورغبةً في استحضار الماضي...  قلّة هم اليوم، لا يتجاوز عدد يهود تونس نحو ألفين، أغلبهم مستقرّ بجزيرة "جربة" السياحيّة ومعظم البقية في العاصمة وضواحيها، هم تونسيّو المولد والنشأة، تجمعهم بغيرهم من التونسيين اللغة وبعض العادات والتراث الحضاري المشترك في عمومه...

ورغم هذا التعايش، يصعب اليوم الالتقاء بهم والحديث معهم حول خصوصيّاتهم في مجتمع ذي أغلبيّة عربيّة مسلمة نظرا إلى ما لمسناه لدى بعضهم من طبيعة حذرة في الاحتكاك بالآخر المحلّي وهو ما أكّدته لنا شهادات عدد من أجوارهم المسلمين، أو كذلك بسبب خشية البعض منهم من ردّ فعل ما يسمّى بـ"الكميته" وهي جمعية تهتم بالشؤون المعيشية ليهود تونس.

البقية الباقية منهم اليوم في معظمها من المسنّين المتمسّكين بالبقاء في هذه البلاد، فهي تبقى -حسب تأكيداتهم- موئلهم الأوّل والأخير على الرغم من هجرة أغلب أبنائهم... تساؤل مشروع حملناه تحديدا إلى اليهوديات التونسيات: لماذا لا يساومن في مسألة التمسّك بالبقاء في تونس رغم رحيل الشباب إلى خارج البلاد؟ وكيف تبدو خصوصيّة عيشهم وطبيعة علاقاتهم مع مواطنيهم من التونسيين المسلمين.

للإجابة عن هذه الأسئلة استطلنا آراء مجموعة من يهوديات تونس، فكان هذا الريبورتاج الشاقّ والشيّق..

قلّة هم اليوم، لا يتجاوز عدد يهود تونس نحو ألفين، أغلبهم مستقرّ بجزيرة "جربة" السياحيّة ومعظم البقية في العاصمة وضواحيها، هم تونسيّو المولد والنشأة، تجمعهم بغيرهم من التونسيين اللغة وبعض العادات والتراث الحضاري المشترك في عمومه...

ورغم هذا التعايش، يصعب اليوم الالتقاء بهم والحديث معهم حول خصوصيّاتهم في مجتمع ذي أغلبيّة عربيّة مسلمة نظرا إلى ما لمسناه لدى بعضهم من طبيعة حذرة في الاحتكاك بالآخر المحلّي وهو ما أكّدته لنا شهادات عدد من أجوارهم المسلمين، أو كذلك بسبب خشية البعض منهم من ردّ فعل ما يسمّى بـ"الكميته" وهي جمعية تهتم بالشؤون المعيشية ليهود تونس.

البقية الباقية منهم اليوم في معظمها من المسنّين المتمسّكين بالبقاء في هذه البلاد، فهي تبقى -حسب تأكيداتهم- موئلهم الأوّل والأخير على الرغم من هجرة أغلب أبنائهم... تساؤل مشروع حملناه تحديدا إلى اليهوديات التونسيات: لماذا لا يساومن في مسألة التمسّك بالبقاء في تونس رغم رحيل الشباب إلى خارج البلاد؟ وكيف تبدو خصوصيّة عيشهم وطبيعة علاقاتهم مع مواطنيهم من التونسيين المسلمين.

للإجابة عن هذه الأسئلة استطلنا آراء مجموعة من يهوديات تونس، فكان هذا الريبورتاج الشاقّ والشيّق..

قلّة هم اليوم، لا يتجاوز عدد يهود تونس نحو ألفين، أغلبهم مستقرّ بجزيرة "جربة" السياحيّة ومعظم البقية في العاصمة وضواحيها، هم تونسيّو المولد والنشأة، تجمعهم بغيرهم من التونسيين اللغة وبعض العادات والتراث الحضاري المشترك في عمومه...

ورغم هذا التعايش، يصعب اليوم الالتقاء بهم والحديث معهم حول خصوصيّاتهم في مجتمع ذي أغلبيّة عربيّة مسلمة نظرا إلى ما لمسناه لدى بعضهم من طبيعة حذرة في الاحتكاك بالآخر المحلّي وهو ما أكّدته لنا شهادات عدد من أجوارهم المسلمين، أو كذلك بسبب خشية البعض منهم من ردّ فعل ما يسمّى بـ"الكميته" وهي جمعية تهتم بالشؤون المعيشية ليهود تونس.

البقية الباقية منهم اليوم في معظمها من المسنّين المتمسّكين بالبقاء في هذه البلاد، فهي تبقى -حسب تأكيداتهم- موئلهم الأوّل والأخير على الرغم من هجرة أغلب أبنائهم... تساؤل مشروع حملناه تحديدا إلى اليهوديات التونسيات: لماذا لا يساومن في مسألة التمسّك بالبقاء في تونس رغم رحيل الشباب إلى خارج البلاد؟ وكيف تبدو خصوصيّة عيشهم وطبيعة علاقاتهم مع مواطنيهم من التونسيين المسلمين.

للإجابة عن هذه الأسئلة استطلنا آراء مجموعة من يهوديات تونس، فكان هذا الريبورتاج الشاقّ والشيّق..

قلّة هم اليوم، لا يتجاوز عدد يهود تونس نحو ألفين، أغلبهم مستقرّ بجزيرة "جربة" السياحيّة ومعظم البقية في العاصمة وضواحيها، هم تونسيّو المولد والنشأة، تجمعهم بغيرهم من التونسيين اللغة وبعض العادات والتراث الحضاري المشترك في عمومه...

ورغم هذا التعايش، يصعب اليوم الالتقاء بهم والحديث معهم حول خصوصيّاتهم في مجتمع ذي أغلبيّة عربيّة مسلمة نظرا إلى ما لمسناه لدى بعضهم من طبيعة حذرة في الاحتكاك بالآخر المحلّي وهو ما أكّدته لنا شهادات عدد من أجوارهم المسلمين، أو كذلك بسبب خشية البعض منهم من ردّ فعل ما يسمّى بـ"الكميته" وهي جمعية تهتم بالشؤون المعيشية ليهود تونس.

البقية الباقية منهم اليوم في معظمها من المسنّين المتمسّكين بالبقاء في هذه البلاد، فهي تبقى -حسب تأكيداتهم- موئلهم الأوّل والأخير على الرغم من هجرة أغلب أبنائهم... تساؤل مشروع حملناه تحديدا إلى اليهوديات التونسيات: لماذا لا يساومن في مسألة التمسّك بالبقاء في تونس رغم رحيل الشباب إلى خارج البلاد؟ وكيف تبدو خصوصيّة عيشهم وطبيعة علاقاتهم مع مواطنيهم من التونسيين المسلمين.

للإجابة عن هذه الأسئلة استطلنا آراء مجموعة من يهوديات تونس، فكان هذا الريبورتاج الشاقّ والشيّق..ريبورتاج : معـز زيّـود وألفـة جامي

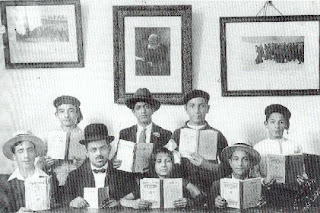

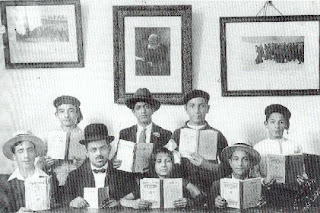

صور: ألفــة جامـي

الجالية اليهودية لم يبدأ استقرارها في تونس -على خلاف ما يعتقده البعض- بحلول الاستعمار الفرنسي أواخر القرن التاسع عشر، وإنّما استوطنت في تونس منذ قرون عديدة.. هجرات متتالية إلى خارج البلاد شهدتها هذه الجالية منذ استقلال تونس سنة 1956. فكانت الدول الأوروبية وخاصة فرنسا قبلة هؤلاء في أغلب الأحيان، غير أنّ البعض منهم أبى أن يغادر وتمسّك بالبقاء في تونس إلى اليوم...

يصعب التوصل إلى الإجابة القاطعة عن تضاؤل أعداد الشباب اليهودي ذي الأصول التونسيّة في تونس من أفواه الأمهات اليهوديات، ممّا قد يجعل المجال مفتوحا للتأويلات، وعلى ما بدا لنا أثناء مقابلة بعضهن فإن السؤال يبدو محرجا أحيانا وقد يؤدي ببعضهم إلى تغيير مجرى الحديث نوعا مّا فمن ابتسامة وتلقائية في الإجابات إلى تلعثم ودبلوماسية واكتفاء بذكر ما قلّ من الكلمات.

إصرار على البقاء..

ومهما يكن من أمر هجرة الشباب اليهودي، فإن التاريخ يثبت أنها "حركة" لا تختصّ بالفترة الحالية. وإنما هي مرتبطة بمراحل متعددة من تاريخ اليهود في تونس. ويبدو أنّ أهمّها يعود إلى فترة الستينات مع تعاظم المدّ القومي العربي في تونس والتعاطف الشعبي الكبير مع القضيّة الفلسطينيّة، حتّى أنّ أهمّ الشوارع في قلب العاصمة التونسيّة والذي يقطن فيه اليهود وحيث يوجد فيه إلى اليوم أكبر كنيس يهودي في البلاد قد تمّ تغيير اسمه الفرنسي إلى شارع فلسطين. ولكن يهوديات تونس لهنّ رأيا آخر في الموضوع. في هذا الصدد، تؤكد الدكتورة "كولات سرفاتي" أنّ اليهود الشباب أصبحوا لا يرضون بتونس بلدا يحقق أحلامهم. ففي مطلع الخمسينات بدأ يغادرون الحارة -ذلك الحي الفقير جدا- في اتجاه فرنسا في سبيل البحث عن وضع اجتماعي أفضل من ذلك الذي يعيشونه في تونس. ولكي يُقلّل من الإحساس بالوحدة والضياع في بلد يبدو لهم للوهلة الأولى غريبا، وجد الشباب اليهودي في الزواج الحل الأنسب. فغدا البعض منهم يتزوّج قبل مغادرة مسقط رأسه إلى أن يحلّ الرحيل الأكبر".

وتضيف مُتحسّرة: "البعض الآخر مثلي، لم يستطع أن يفعل نفس الشيء، فقد مكثت في تونس في الوقت الذي غادرت فيه معظم صديقاتي للزواج والإقامة في فرنسا وغادر فيه خطيبي بمفرده بسبب قلة ذات اليد، إذ لم يكن لدينا المال الكافي للزواج والسفر معا. ومثلما يحدث كثيرا في المجتمع التونسي –سواء بالنسبة إلى اليهود أو المسلمين- لم تتفق العائلتان على مهري. فكان لي أن بقيت في تونس والتحقت برفيقي بعد ثلاث سنوات، حيث تزوجت حينها في فرنسا هناك زواجا متواضعا".

وتتنفس الصعداء ثم تبوح لنا "لما قرّرت الرجوع إلى الدراسة جعلت من "الزواج التونسي اليهودي" موضوع شهادة الماجستير وبه استطعت أن أحقق على الورق زواجا لطالما كنت أتمناه لنفسي على أرض الواقع... وبذلك أغلقت جرحا من الماضي عميقا".

وللأسباب نفسها المتعلقة بالسفر لأسباب اقتصادية، تخبرنا السيدة مريم فلاح أن أبناءها الأربعة غادروا تونس لأنهم "لم يجدوا هنا عملا" مناسبا فضلا عن رغبتهم في استكمال دراساتهم العليا… وبين القبول بالأمر الواقع ورفضه تتنوّع الإجابات عن هذا السؤال رغم كون المُجيب واحد… "المهم هو مصلحتهم ومستقبلهم ولا يهمّ أن نبقى بمفردنا فهذه حال كل الأمهات والآباء نربي ليكبر الأطفال ويصبحوا رجالا ونساء، يتركوننا للاهتمام بحياتهم الخاصة وهذا أمر طبيعي، فالمهم أن يكونوا بخير ويطمئنوننا عنهم ويزوروننا كلما سنحت لهم الفرصة".

ومن المعلوم، أن أغلب اليهود في تونس يختارون الدراسة الابتدائية في مدرسة خاصة بهم ثم يزاولون دراستهم الثانوية بمعهد ثانوي في العاصمة التونسية ملحق بالنظام التعليمي الفرنسي ليسهل عليهم فيما بعد مواصلة دراساتهم الجامعية بفرنسا، وبكل فخر واعتزاز تُرينا الآنسة "بية" التي غادر أخوتها تونس لاستكمال دراستهم الجامعية بفرنسا صورة أخيها الصغير وهو يرتدي لباس المحاماة. "فقد تحصل مؤخرا على الإجازة وبدأ يمارس مهنته النبيلة".

تتأسف الآنسة "بيّة" لأنها إلى اليوم لم تتمكّن من الالتحاق بعائلتها التي غادرت تونس نحو فرنسا منذ عشر سنوات، وذلك لاستحالة حصولها على تأشيرة السفر إلى فرنسا لأن منحة المعاش الشهري التي تتقاضاها لا تتجاوز 200 دينارا تونسيا بما يعادل تقريبا 150 دولارا. فرنسا بالنسبة إليها، بلد تجتمع فيه مع والدتها وإخوتها لتعيش في دفء العائلة، فهي لا ترغب في الانتقال إلى فرنسا بهدف تحصيل وظيفة أو تحسين وضعيتها الاجتماعيّة. ورغم وجودها بمفردها، لا تتذمّر من بقائها تونس أو بلدها الأصلي –كما تقول- فهي تعتبر أفراد عائلتها "تونسيين أحرارا" أي تونسيين أصليين.  وعلى ما يبدو من خلال هذه الشهادات الحيّة أن هجرة الشباب اليهودي أسبابها واحدة ولو اختلفت الفترات الزمنية وهي البحث عن ظروف عيش أفضل وأساسا البحث عن عمل مجدي ماديّا. وهذا ما يجعل السيد شالوم فلاح زوج السيدة مريم يتدخل في الحديث ليؤكد أن "الهجرة إلى فرنسا ليست مطمحا مقتصرا على الشباب اليهودي فقط، وإنما أصبح عموما مطمح كلّ شباب تونس مسلمين ويهودا.. ويضيف أن أوروبا تجلب أنظار الشباب في كل مكان. وهذه ظاهرة نجدها في عدة بلدان، لا تونس وحسب"..

واعتمادا على بعض الإحصائيات شبه الرسمية، يعيش حوالي 20 ألف يهودي من أصل تونسي حاليا بفرنسا، في حين يعيش 30 ألف آخرين بإسرائيل، أي الفئة الأكثر تسييسا منهم حسب الدلالات المباشرة لهذه الأرقام.

وعموما يبدو أنّ المقارنة بين جيلين من يهود تونس أمر قد لا يستقيم، ذلك أن أبناء الجيل القديم من اليهود التونسيين يحملون في ذواتهم ذاكرة مفعمة بالأحداث عن تونس وتاريخها، فتونس بالنسبة إلى الأقلية اليهودية الباقية بلد استوطنه أجدادهم وأحسن معاشرتهم وأصبح موطنهم الأول بل وحسب تعبير عدد منهم أضحت تونس وطنهم الوحيد بعد سلسلة من الأجيال...

وعلى ما يبدو من خلال هذه الشهادات الحيّة أن هجرة الشباب اليهودي أسبابها واحدة ولو اختلفت الفترات الزمنية وهي البحث عن ظروف عيش أفضل وأساسا البحث عن عمل مجدي ماديّا. وهذا ما يجعل السيد شالوم فلاح زوج السيدة مريم يتدخل في الحديث ليؤكد أن "الهجرة إلى فرنسا ليست مطمحا مقتصرا على الشباب اليهودي فقط، وإنما أصبح عموما مطمح كلّ شباب تونس مسلمين ويهودا.. ويضيف أن أوروبا تجلب أنظار الشباب في كل مكان. وهذه ظاهرة نجدها في عدة بلدان، لا تونس وحسب"..

واعتمادا على بعض الإحصائيات شبه الرسمية، يعيش حوالي 20 ألف يهودي من أصل تونسي حاليا بفرنسا، في حين يعيش 30 ألف آخرين بإسرائيل، أي الفئة الأكثر تسييسا منهم حسب الدلالات المباشرة لهذه الأرقام.

وعموما يبدو أنّ المقارنة بين جيلين من يهود تونس أمر قد لا يستقيم، ذلك أن أبناء الجيل القديم من اليهود التونسيين يحملون في ذواتهم ذاكرة مفعمة بالأحداث عن تونس وتاريخها، فتونس بالنسبة إلى الأقلية اليهودية الباقية بلد استوطنه أجدادهم وأحسن معاشرتهم وأصبح موطنهم الأول بل وحسب تعبير عدد منهم أضحت تونس وطنهم الوحيد بعد سلسلة من الأجيال...

وعلى ما يبدو من خلال هذه الشهادات الحيّة أن هجرة الشباب اليهودي أسبابها واحدة ولو اختلفت الفترات الزمنية وهي البحث عن ظروف عيش أفضل وأساسا البحث عن عمل مجدي ماديّا. وهذا ما يجعل السيد شالوم فلاح زوج السيدة مريم يتدخل في الحديث ليؤكد أن "الهجرة إلى فرنسا ليست مطمحا مقتصرا على الشباب اليهودي فقط، وإنما أصبح عموما مطمح كلّ شباب تونس مسلمين ويهودا.. ويضيف أن أوروبا تجلب أنظار الشباب في كل مكان. وهذه ظاهرة نجدها في عدة بلدان، لا تونس وحسب"..

واعتمادا على بعض الإحصائيات شبه الرسمية، يعيش حوالي 20 ألف يهودي من أصل تونسي حاليا بفرنسا، في حين يعيش 30 ألف آخرين بإسرائيل، أي الفئة الأكثر تسييسا منهم حسب الدلالات المباشرة لهذه الأرقام.

وعموما يبدو أنّ المقارنة بين جيلين من يهود تونس أمر قد لا يستقيم، ذلك أن أبناء الجيل القديم من اليهود التونسيين يحملون في ذواتهم ذاكرة مفعمة بالأحداث عن تونس وتاريخها، فتونس بالنسبة إلى الأقلية اليهودية الباقية بلد استوطنه أجدادهم وأحسن معاشرتهم وأصبح موطنهم الأول بل وحسب تعبير عدد منهم أضحت تونس وطنهم الوحيد بعد سلسلة من الأجيال...

وعلى ما يبدو من خلال هذه الشهادات الحيّة أن هجرة الشباب اليهودي أسبابها واحدة ولو اختلفت الفترات الزمنية وهي البحث عن ظروف عيش أفضل وأساسا البحث عن عمل مجدي ماديّا. وهذا ما يجعل السيد شالوم فلاح زوج السيدة مريم يتدخل في الحديث ليؤكد أن "الهجرة إلى فرنسا ليست مطمحا مقتصرا على الشباب اليهودي فقط، وإنما أصبح عموما مطمح كلّ شباب تونس مسلمين ويهودا.. ويضيف أن أوروبا تجلب أنظار الشباب في كل مكان. وهذه ظاهرة نجدها في عدة بلدان، لا تونس وحسب"..

واعتمادا على بعض الإحصائيات شبه الرسمية، يعيش حوالي 20 ألف يهودي من أصل تونسي حاليا بفرنسا، في حين يعيش 30 ألف آخرين بإسرائيل، أي الفئة الأكثر تسييسا منهم حسب الدلالات المباشرة لهذه الأرقام.

وعموما يبدو أنّ المقارنة بين جيلين من يهود تونس أمر قد لا يستقيم، ذلك أن أبناء الجيل القديم من اليهود التونسيين يحملون في ذواتهم ذاكرة مفعمة بالأحداث عن تونس وتاريخها، فتونس بالنسبة إلى الأقلية اليهودية الباقية بلد استوطنه أجدادهم وأحسن معاشرتهم وأصبح موطنهم الأول بل وحسب تعبير عدد منهم أضحت تونس وطنهم الوحيد بعد سلسلة من الأجيال...

هذه الأقلية الباقية لا ترى نفسها تعيش في بلد آخر غير تونس التي تعتبرها بلدها الأول والأخير حتى أن بعضهم يستغرب منا السؤال عن سبب البقاء في تونس رغم كبر سنه وما قد يترتب على التقدم في السن من أمراض وإحساس بالوحدة... وعلى الرغم ممّا قد يتوفر لهم -في حالة الهجرة- من رعاية من قبل أولادهم الذين يعيشون عيشا رغيدا في فرنسا، فإنّ الابتعاد عن تونس واللحاق بأبنائهم أمر غير قابل للنقاش، وهذا حال السيدة مريم التي تقول: "لا أريد العيش في غير بلادي، إذ في تونس وُلدتُ، وفيها أعيش، وحيث وُلدتُ وعشتُ أموت، فالإنسان ليس له غير بلده، فلا شيء يُغنيني عن بلدي تونس"، وتتساءل "هل يُعقل أن يترك المرء بلدا ولد فيه وترعرع وأنجب فيه أبناءه وعاش فيه الحلو والمرّ. فمن غير المعقول أن يُسأل المرء لماذا لم يترك بلده؟" وتضيف بكل حماس وحبّ "أنا امرأة تونسية لحما ودما، أحبّ بلدي ولن أتركه ولا تعني لي باريس شيئا كبيرا وإن كانت تحتضن أبنائي، فتونس تبقى الأفضل... ومن يُحبّنا يزورنا، لكننا لن نغادر أرض بلدنا الحبيب".

نفس الإحساس بالانتماء والمواطنة نجده عند الآنسة بيّة التي تصرّح "أنا تونسية مائة في المائة ولو كنت غير تونسية ولو كنت لا أحبّ بلدي لما عشت فيه إلى اليوم، ولما حرصت أمي وإخوتي على زيارة تونس كل عام... في الأول والأخير أنا تونسية رغم كلام المناوئين ممّن يعسر عليهم فهم ذلك".

وفي المقابل قد لا تحاول اليهودية التونسية التي هجرت "بلدها" منذ سنين أن ترجع إليه يوما لتستقرّ به بشكل دائم رغم الحنين المتواصل إليه ورغم عشقها له باعتباره بلدا حمل أحلى فترات شبابها. السيدة "كولات سرفاتي" رغم كونها تزور تونس كلما حنّت إليها ورغم الحديث عنها في كل مناسبة رسمية أو عائلية فإنها لا تفكرّ في الرجوع إليها رجوعا نهائيا، "من الصعب علي اليوم أنا وأمثالي أن نغيّر مسار حياتيا ونرجع إلى تونس بعد استقرارنا في فرنسا سنوات طوال نحتنا خلالها ذواتنا"، وتوضح كلامها "ليس لي أي شيء ضدّ تونس، فالوقت متأخر لكي نبني حياة أخرى، فللسنّ والزمن والظروف أحكامها... واليوم أحسّ أنني فرنسية وتونسية في الآن ذاته، فرنسية الجنسية وتونسية الهوية والمولد والمنشأ، بلدي عزيز عليّ لا أنساه أبدا وكثيرا ما أنثر حكاياتي عن تونس في كل مجلس أجلسه مع صديقاتي وقريباتي".  تبقى تونس في ذاكرة يهودياتها اللائي يعشن في أوروبا صورا من الماضي الجميل يأخذهن الحنين إليها في انتظار حلول صيف يجتمع خلاله الأحباب.. وتبقى بالنسبة إلى من بقين مقيمات فيها حاضرا ومستقبلا يعشنه بحلوه ومُرّه...

تبقى تونس في ذاكرة يهودياتها اللائي يعشن في أوروبا صورا من الماضي الجميل يأخذهن الحنين إليها في انتظار حلول صيف يجتمع خلاله الأحباب.. وتبقى بالنسبة إلى من بقين مقيمات فيها حاضرا ومستقبلا يعشنه بحلوه ومُرّه...

تبقى تونس في ذاكرة يهودياتها اللائي يعشن في أوروبا صورا من الماضي الجميل يأخذهن الحنين إليها في انتظار حلول صيف يجتمع خلاله الأحباب.. وتبقى بالنسبة إلى من بقين مقيمات فيها حاضرا ومستقبلا يعشنه بحلوه ومُرّه...

تبقى تونس في ذاكرة يهودياتها اللائي يعشن في أوروبا صورا من الماضي الجميل يأخذهن الحنين إليها في انتظار حلول صيف يجتمع خلاله الأحباب.. وتبقى بالنسبة إلى من بقين مقيمات فيها حاضرا ومستقبلا يعشنه بحلوه ومُرّه...

نفور أم تعايش؟

"كلّنا بشر" هذه الجملة مفتاح لفهم العلاقة التي بنيت منذ عشرات السنين بين التونسيين من المسلمين واليهود وعلى أساسها كان التعايش دون مشاكل بين الفئتين...

هي جملة وردت على لسان السيدة مريم وهي امرأة يهودية تونسية غير متعلمة، إيمانها كان عميقا بضرورة التعايش بين الطائفتين، ولكنّه تعايش لا يتطلب التزاور أو الاحتكاك اليومي بين المسلمين واليهود... وإنما هو تعايش يستوجب أكثر من ذلك بكثير... يتطلب الفهم المتبادل لمبدأ أساسي وهو ضرورة ائتلافنا رغم اختلافنا، وذلك لسبب موغل في العمق، سبب إنساني وهو انتماؤنا لجنس واحد وهو الإنسانية.. على لسان هذه السيدة المسنة والأمية جاءت رسالة هي أقرب إلى الدعوة إلى التعايش السلمي في كنف القيم الإنسانية. فكأنها تقول رغم اختلافاتنا العرقية والإيديولوجية وغيرها... علينا ألاّ ننسى أننا نبقى في الأول والأخير بشرا"... تكرّرها ببساطة تمزجها بابتسامة وهدوء لاعتقادها أن "فهم هذا الشيء رغم بساطته يُعدّ ضرورة قد تحقق أمورا تعجز وسائل أخرى عن تحقيقها"...

بهذا المبدأ استطاع البعض من التونسيين يهودا ومسلمين أن يقتنع بأن الاختلاف لا يفسد للودّ قضية... والبعض منهم وجد لنفسه ولغيره سببا آخر يحقق التعايش تماما مثل السيد شالوم فلاح الذي يرى أنّ الجانبين ينتميان إلى عرق واحد وهو العروبة "نحن كلنا عرب رغم اختلاف الديانة نعيش في بلد واحد، تجمعنا لغة واحدة، ولا يوجد ما يفرّق بيننا، المهم أننا نفهم هذا الكلام كي نتمكّن من فهم بعضنا البعض ونتعايش جميعا في كنف الاحترام والأخوّة".

كلامهما هذا يجعلنا نعرف أن الحكمة قد تأتي على لسان البسطاء منا بصرف النظر عن المستوى الاجتماعي وعن الدين والعرق.. ففي تلك البساطة عمق قد يعسر علينا الانتباه إليه بفعل الانهماك اليومي في حياة صاخبة...

بسبب هذا الاحترام المتبادل كان من السهل على التونسيين التعايش مسمين ويهودا.. الحاجّة مريم تحدّثت عن علاقتها بجارتها اليهودية.. فتقالت "هي امرأة جدا طيبة وجدا كريمة... صحيح أننا لا نتزاور إلاّ نادرا لكننا نلتقي في السوق فنتحدث عن أمور شتى وهي امرأة تحب الخير للجميع"، وعن دينها تقول "لقد اعتاد أجدادي على مخالطة أناس معتنقين لأديان أخرى، فلا ضير لنا أن نختلط باليهود.. كما أن بية أعرفها منذ الصغر وأعرف والدتها.. فهي تونسية مثلي وهي بنت بلادي"..

"بنت بلادي" عبارة تُغني عن كل تعليق... ومع ذلك من الموضوعية أن نشير إلى أنه لم يكن من السهل على بعض اليهود والمسلمين التعايش معا في تونس لا لأسباب سياسيّة وإنّما نظرا إلى بعض الخلفيات الموروثة كأن لا يقبل التونسي اليهودي الأكل من ممّا يطبخه التونسي المسلم لأنه "حرام" في معتقدهم... ولبعض الأحكام المسبقة التي دخلت في المنطوق التونسي وشكلت قالبا جاهزا يسيء لإحساس بعض اليهوديات، ذلك أنّ البعض لا يتفوّهون بكلمة يهودي أو يهودية إلا بأن يرفقها بلفظة "حاشاك" هذه العبارة -التي يشبه مدلولها في التعبير الشعبي التونسي تعبير "أعوذ بالله"- وهي تختزل موقفا واضحا وصريحا لدى بعض التونسيين المسلمين من اليهود.. موقف ينبني على الازدراء والتحاشي. وهذا من شأنه أن يسيء إلى بعض اليهوديات ويشكل حاجزا نفسيّا أمام التعايش بينهما..

الآنسة بية تستنكر هذا السلوك وتقول "في بعض الحالات تكون تلميحات التونسيات مؤذية لنا.. وخاصة كلمة "حاشاك"، لست أدري لماذا يستعملنها ويتغامزن بها علينا"... بية ترى أن أهم عنصر للتواصل هو عبادة الله فبما أنها يهودية تعبد الله فلا مجال للتفرقة أو التنابذ بالألقاب. وبذلك تضيف سببا آخر للتعايش السلمي وهو التوحد في عبادة الله... فبما أن كل المواطنين في بلد واحد يجتمعون على عبادة الله فلا مجال إذن للاختلاف...

هذه العبارة تجعل العلاقة بين التونسيين المسلمين واليهود تتسم ببعض النفور دون أن تتجاوزه إلى تصعيدات أخرى من أي نوع. فاليهوديات وجدن الحلّ في الانكماش على بعضهن البعض وفضّلن الانعزال على الاختلاط المصحوب بالأذى. وهذا ما تفعله الآنسة بية وتجعله سلوكا قطعيا "من يتشرّف بديني أتشرّف به، ومن لا يفعل ذلك لا أتعامل معه ولا أكلمه مطلقا". لذلك تدعو إلى عدم الحكم عليها من منظور ديني، وإنما من منظور أخلاقي فهو المحدّد عندها لتغيير الفرد "أنا أرفض كلاما سيئا عني لأني فقط يهودية، فلا دخل للدين في العلاقات بيننا كجيران، وإن أرادت إحدى جاراتي أن تدخل الدين في حساباتها فإنني أقطع العلاقة فورا". وتضيف "لا ينبغي الأخذ بكلام العنصريين مهما كانت انتماءاتهم الدينية والعرقية يهودا كانوا أو مسلمين أو مسيحيين، فالمهم هو الإيمان بالله وحسن المعاشرة". ولعل أكثر ما يقلق "بيّة" "أن تنهى إحدى الأمّهات ابنتها عن مخالطتنا لأننا يهود، خاصة إذا كانت البنت صغيرة لا تفهم شيئا، فتورثها بذلك سلوكا عنصريا ينطوي على الكراهية بدلا من التفاهم والاحترام المتبادل"، وهو ما ينتج في الحقيقة ردّ فعل عكسيّ وانفعاليّ..

العلاقة بين يهود تونس ومسلميها اتسمت بالاندماج غالبا والنفور أحيانا... وهو نفور اختياريّ أو بالأصح هو انهماك البعض منهم في مشاغل الحياة أو انعزال لأسباب مزاجيّة. السيدة مريم لا تزور جيرانها إلا عند الضرورة.. والضرورة يُحدّدها زوجها في نطاق تقديم العزاء عند وفاة أحد الجيران أو تقديم التهاني بمناسبة الأفراح.. فطبيعة زوجها لا تقبل بالاختلاط والتزاور لأنّ ذلك يخلق المشاكل من جرّاء طبيعة المرأة التي كثيرا ما تنهمك -حسب رأيه- في الثرثرة والنميمة، وهي أمور قد تؤدي إلى مشاكل يرفضها أي رجل على اختلاف دينه... "الجيران المسلمون طيبون معنا... لكننا لا نختلط ببضعنا البعض، كل واحد منا في منزله لا يُقلق الواحد فينا راحة الآخر، زوجي يرفض الاختلاط بالجيران، وبصراحة دائما ما يقول إنّه لا يحبّ النميمة وأنا أمتثل لما يراه"... الواضح إذن أنّ تلك صفات ومواقف صيغت بحكم طبيعة العلاقات والأنماط الاجتماعيّة السائدة أو الموروثة وليست حكرا على دين أو جنس دون سواهما...

النفور دون أن تتجاوزه إلى تصعيدات أخرى من أي نوع. فاليهوديات وجدن الحلّ في الانكماش على بعضهن البعض وفضّلن الانعزال على الاختلاط المصحوب بالأذى. وهذا ما تفعله الآنسة بية وتجعله سلوكا قطعيا "من يتشرّف بديني أتشرّف به، ومن لا يفعل ذلك لا أتعامل معه ولا أكلمه مطلقا". لذلك تدعو إلى عدم الحكم عليها من منظور ديني، وإنما من منظور أخلاقي فهو المحدّد عندها لتغيير الفرد "أنا أرفض كلاما سيئا عني لأني فقط يهودية، فلا دخل للدين في العلاقات بيننا كجيران، وإن أرادت إحدى جاراتي أن تدخل الدين في حساباتها فإنني أقطع العلاقة فورا". وتضيف "لا ينبغي الأخذ بكلام العنصريين مهما كانت انتماءاتهم الدينية والعرقية يهودا كانوا أو مسلمين أو مسيحيين، فالمهم هو الإيمان بالله وحسن المعاشرة". ولعل أكثر ما يقلق "بيّة" "أن تنهى إحدى الأمّهات ابنتها عن مخالطتنا لأننا يهود، خاصة إذا كانت البنت صغيرة لا تفهم شيئا، فتورثها بذلك سلوكا عنصريا ينطوي على الكراهية بدلا من التفاهم والاحترام المتبادل"، وهو ما ينتج في الحقيقة ردّ فعل عكسيّ وانفعاليّ..

العلاقة بين يهود تونس ومسلميها اتسمت بالاندماج غالبا والنفور أحيانا... وهو نفور اختياريّ أو بالأصح هو انهماك البعض منهم في مشاغل الحياة أو انعزال لأسباب مزاجيّة. السيدة مريم لا تزور جيرانها إلا عند الضرورة.. والضرورة يُحدّدها زوجها في نطاق تقديم العزاء عند وفاة أحد الجيران أو تقديم التهاني بمناسبة الأفراح.. فطبيعة زوجها لا تقبل بالاختلاط والتزاور لأنّ ذلك يخلق المشاكل من جرّاء طبيعة المرأة التي كثيرا ما تنهمك -حسب رأيه- في الثرثرة والنميمة، وهي أمور قد تؤدي إلى مشاكل يرفضها أي رجل على اختلاف دينه... "الجيران المسلمون طيبون معنا... لكننا لا نختلط ببضعنا البعض، كل واحد منا في منزله لا يُقلق الواحد فينا راحة الآخر، زوجي يرفض الاختلاط بالجيران، وبصراحة دائما ما يقول إنّه لا يحبّ النميمة وأنا أمتثل لما يراه"... الواضح إذن أنّ تلك صفات ومواقف صيغت بحكم طبيعة العلاقات والأنماط الاجتماعيّة السائدة أو الموروثة وليست حكرا على دين أو جنس دون سواهما...

النفور دون أن تتجاوزه إلى تصعيدات أخرى من أي نوع. فاليهوديات وجدن الحلّ في الانكماش على بعضهن البعض وفضّلن الانعزال على الاختلاط المصحوب بالأذى. وهذا ما تفعله الآنسة بية وتجعله سلوكا قطعيا "من يتشرّف بديني أتشرّف به، ومن لا يفعل ذلك لا أتعامل معه ولا أكلمه مطلقا". لذلك تدعو إلى عدم الحكم عليها من منظور ديني، وإنما من منظور أخلاقي فهو المحدّد عندها لتغيير الفرد "أنا أرفض كلاما سيئا عني لأني فقط يهودية، فلا دخل للدين في العلاقات بيننا كجيران، وإن أرادت إحدى جاراتي أن تدخل الدين في حساباتها فإنني أقطع العلاقة فورا". وتضيف "لا ينبغي الأخذ بكلام العنصريين مهما كانت انتماءاتهم الدينية والعرقية يهودا كانوا أو مسلمين أو مسيحيين، فالمهم هو الإيمان بالله وحسن المعاشرة". ولعل أكثر ما يقلق "بيّة" "أن تنهى إحدى الأمّهات ابنتها عن مخالطتنا لأننا يهود، خاصة إذا كانت البنت صغيرة لا تفهم شيئا، فتورثها بذلك سلوكا عنصريا ينطوي على الكراهية بدلا من التفاهم والاحترام المتبادل"، وهو ما ينتج في الحقيقة ردّ فعل عكسيّ وانفعاليّ..

العلاقة بين يهود تونس ومسلميها اتسمت بالاندماج غالبا والنفور أحيانا... وهو نفور اختياريّ أو بالأصح هو انهماك البعض منهم في مشاغل الحياة أو انعزال لأسباب مزاجيّة. السيدة مريم لا تزور جيرانها إلا عند الضرورة.. والضرورة يُحدّدها زوجها في نطاق تقديم العزاء عند وفاة أحد الجيران أو تقديم التهاني بمناسبة الأفراح.. فطبيعة زوجها لا تقبل بالاختلاط والتزاور لأنّ ذلك يخلق المشاكل من جرّاء طبيعة المرأة التي كثيرا ما تنهمك -حسب رأيه- في الثرثرة والنميمة، وهي أمور قد تؤدي إلى مشاكل يرفضها أي رجل على اختلاف دينه... "الجيران المسلمون طيبون معنا... لكننا لا نختلط ببضعنا البعض، كل واحد منا في منزله لا يُقلق الواحد فينا راحة الآخر، زوجي يرفض الاختلاط بالجيران، وبصراحة دائما ما يقول إنّه لا يحبّ النميمة وأنا أمتثل لما يراه"... الواضح إذن أنّ تلك صفات ومواقف صيغت بحكم طبيعة العلاقات والأنماط الاجتماعيّة السائدة أو الموروثة وليست حكرا على دين أو جنس دون سواهما...

النفور دون أن تتجاوزه إلى تصعيدات أخرى من أي نوع. فاليهوديات وجدن الحلّ في الانكماش على بعضهن البعض وفضّلن الانعزال على الاختلاط المصحوب بالأذى. وهذا ما تفعله الآنسة بية وتجعله سلوكا قطعيا "من يتشرّف بديني أتشرّف به، ومن لا يفعل ذلك لا أتعامل معه ولا أكلمه مطلقا". لذلك تدعو إلى عدم الحكم عليها من منظور ديني، وإنما من منظور أخلاقي فهو المحدّد عندها لتغيير الفرد "أنا أرفض كلاما سيئا عني لأني فقط يهودية، فلا دخل للدين في العلاقات بيننا كجيران، وإن أرادت إحدى جاراتي أن تدخل الدين في حساباتها فإنني أقطع العلاقة فورا". وتضيف "لا ينبغي الأخذ بكلام العنصريين مهما كانت انتماءاتهم الدينية والعرقية يهودا كانوا أو مسلمين أو مسيحيين، فالمهم هو الإيمان بالله وحسن المعاشرة". ولعل أكثر ما يقلق "بيّة" "أن تنهى إحدى الأمّهات ابنتها عن مخالطتنا لأننا يهود، خاصة إذا كانت البنت صغيرة لا تفهم شيئا، فتورثها بذلك سلوكا عنصريا ينطوي على الكراهية بدلا من التفاهم والاحترام المتبادل"، وهو ما ينتج في الحقيقة ردّ فعل عكسيّ وانفعاليّ..

العلاقة بين يهود تونس ومسلميها اتسمت بالاندماج غالبا والنفور أحيانا... وهو نفور اختياريّ أو بالأصح هو انهماك البعض منهم في مشاغل الحياة أو انعزال لأسباب مزاجيّة. السيدة مريم لا تزور جيرانها إلا عند الضرورة.. والضرورة يُحدّدها زوجها في نطاق تقديم العزاء عند وفاة أحد الجيران أو تقديم التهاني بمناسبة الأفراح.. فطبيعة زوجها لا تقبل بالاختلاط والتزاور لأنّ ذلك يخلق المشاكل من جرّاء طبيعة المرأة التي كثيرا ما تنهمك -حسب رأيه- في الثرثرة والنميمة، وهي أمور قد تؤدي إلى مشاكل يرفضها أي رجل على اختلاف دينه... "الجيران المسلمون طيبون معنا... لكننا لا نختلط ببضعنا البعض، كل واحد منا في منزله لا يُقلق الواحد فينا راحة الآخر، زوجي يرفض الاختلاط بالجيران، وبصراحة دائما ما يقول إنّه لا يحبّ النميمة وأنا أمتثل لما يراه"... الواضح إذن أنّ تلك صفات ومواقف صيغت بحكم طبيعة العلاقات والأنماط الاجتماعيّة السائدة أو الموروثة وليست حكرا على دين أو جنس دون سواهما...عادات متشابهة..

تدافع الباحثة "كولات سرفاتي" على أنّه لا وجود لفرق بين التونسية المسلمة والتونسية اليهودية. فكلاهما امرأة ولدت في تونس لكن بديانة مختلفة ومتشابهة في نفس الوقت. وتوضّح ذلك بمثال من الحياة الاجتماعيّة "التونسية المسلمة تغطّي رأسها ونفس الشيء تفعله التونسية اليهودية"، وتتذكّر محدّثتنا أن جدّتها "كانت تضع الوشاح على رأسها لأن الديانة اليهودية مثل الديانة الإسلامية لا تبيح للمرأة أن تظهر مفاتنها أمام الرجل، مبرزة أن المرأة اليهودية المتدينة اليوم تضع باروكة".  وفي السياق ذاته تقرّ بأنّ "المرأة التونسية يهودية أو مسلمة كانت تعيش أُمّا أكثر منها زوجة وكانت كل واحدة منهما على حد السواء خاضعة لسلطة الرجل، فلا تغادر المنزل إلا نادرا وبشرط استشارة زوجها". وتعود بنا الباحثة إلى تاريخ تونس، فترى أن المرأة التونسية سواء أكانت يهودية أو مسلمة كانت تعيش تحت سيطرة ذكورية، سيطرة الأب قبل الزواج وسيطرة الزوج بعد ذلك. فقد كانت تعتمد بشكل كلّي على الرجل في بيتها وفي مصاريفها لأنها محرومة من حق العمل. "لكن مع بداية الاستعمار الفرنسي أصبحت المرأة التونسية المسلمة أو اليهودية عُرضة للتأثر بما حملته إليها أوروبا من سلوك وممارسات اجتماعية جديدة، وهذا ما غيّر حياتها" حسب رأي الباحثة. وتستنكر "عادات كثيرة كان من المفترض أن تزول لكن الأمهات عملن على الاحتفاظ بها وتمريرها لبناتهن مثل مراسم الزواج المعقدة والمكلفة جدا إلى حدّ مبالغ فيه"..

تتمتع المرأة التونسية اليوم سواء المسلمة أو اليهودية بنفس الامتيازات والحقوق وعليهما نفس الواجبات، فلا مجال حسب رأي الدكتورة كولات للتمييز بينهما والحال أن القانون التونسي لا يحدّد أيّ فروق تفصلهما.

وفي السياق ذاته تقرّ بأنّ "المرأة التونسية يهودية أو مسلمة كانت تعيش أُمّا أكثر منها زوجة وكانت كل واحدة منهما على حد السواء خاضعة لسلطة الرجل، فلا تغادر المنزل إلا نادرا وبشرط استشارة زوجها". وتعود بنا الباحثة إلى تاريخ تونس، فترى أن المرأة التونسية سواء أكانت يهودية أو مسلمة كانت تعيش تحت سيطرة ذكورية، سيطرة الأب قبل الزواج وسيطرة الزوج بعد ذلك. فقد كانت تعتمد بشكل كلّي على الرجل في بيتها وفي مصاريفها لأنها محرومة من حق العمل. "لكن مع بداية الاستعمار الفرنسي أصبحت المرأة التونسية المسلمة أو اليهودية عُرضة للتأثر بما حملته إليها أوروبا من سلوك وممارسات اجتماعية جديدة، وهذا ما غيّر حياتها" حسب رأي الباحثة. وتستنكر "عادات كثيرة كان من المفترض أن تزول لكن الأمهات عملن على الاحتفاظ بها وتمريرها لبناتهن مثل مراسم الزواج المعقدة والمكلفة جدا إلى حدّ مبالغ فيه"..

تتمتع المرأة التونسية اليوم سواء المسلمة أو اليهودية بنفس الامتيازات والحقوق وعليهما نفس الواجبات، فلا مجال حسب رأي الدكتورة كولات للتمييز بينهما والحال أن القانون التونسي لا يحدّد أيّ فروق تفصلهما.

وفي السياق ذاته تقرّ بأنّ "المرأة التونسية يهودية أو مسلمة كانت تعيش أُمّا أكثر منها زوجة وكانت كل واحدة منهما على حد السواء خاضعة لسلطة الرجل، فلا تغادر المنزل إلا نادرا وبشرط استشارة زوجها". وتعود بنا الباحثة إلى تاريخ تونس، فترى أن المرأة التونسية سواء أكانت يهودية أو مسلمة كانت تعيش تحت سيطرة ذكورية، سيطرة الأب قبل الزواج وسيطرة الزوج بعد ذلك. فقد كانت تعتمد بشكل كلّي على الرجل في بيتها وفي مصاريفها لأنها محرومة من حق العمل. "لكن مع بداية الاستعمار الفرنسي أصبحت المرأة التونسية المسلمة أو اليهودية عُرضة للتأثر بما حملته إليها أوروبا من سلوك وممارسات اجتماعية جديدة، وهذا ما غيّر حياتها" حسب رأي الباحثة. وتستنكر "عادات كثيرة كان من المفترض أن تزول لكن الأمهات عملن على الاحتفاظ بها وتمريرها لبناتهن مثل مراسم الزواج المعقدة والمكلفة جدا إلى حدّ مبالغ فيه"..

تتمتع المرأة التونسية اليوم سواء المسلمة أو اليهودية بنفس الامتيازات والحقوق وعليهما نفس الواجبات، فلا مجال حسب رأي الدكتورة كولات للتمييز بينهما والحال أن القانون التونسي لا يحدّد أيّ فروق تفصلهما.

وفي السياق ذاته تقرّ بأنّ "المرأة التونسية يهودية أو مسلمة كانت تعيش أُمّا أكثر منها زوجة وكانت كل واحدة منهما على حد السواء خاضعة لسلطة الرجل، فلا تغادر المنزل إلا نادرا وبشرط استشارة زوجها". وتعود بنا الباحثة إلى تاريخ تونس، فترى أن المرأة التونسية سواء أكانت يهودية أو مسلمة كانت تعيش تحت سيطرة ذكورية، سيطرة الأب قبل الزواج وسيطرة الزوج بعد ذلك. فقد كانت تعتمد بشكل كلّي على الرجل في بيتها وفي مصاريفها لأنها محرومة من حق العمل. "لكن مع بداية الاستعمار الفرنسي أصبحت المرأة التونسية المسلمة أو اليهودية عُرضة للتأثر بما حملته إليها أوروبا من سلوك وممارسات اجتماعية جديدة، وهذا ما غيّر حياتها" حسب رأي الباحثة. وتستنكر "عادات كثيرة كان من المفترض أن تزول لكن الأمهات عملن على الاحتفاظ بها وتمريرها لبناتهن مثل مراسم الزواج المعقدة والمكلفة جدا إلى حدّ مبالغ فيه"..

تتمتع المرأة التونسية اليوم سواء المسلمة أو اليهودية بنفس الامتيازات والحقوق وعليهما نفس الواجبات، فلا مجال حسب رأي الدكتورة كولات للتمييز بينهما والحال أن القانون التونسي لا يحدّد أيّ فروق تفصلهما.

رهن "الكُمّيته" والموروث..

في السياق نفسه، تعيش المرأة اليهودية التونسية تحت حماية زوجها أولا، ثم تحت حماية ما يسمّى بـ"الكُميته" ثانيا شأنها في ذلك شأن الرجل اليهودي. فاليهود في تونس، رغم كونهم يعتبرون مواطنين تونسيين خاضعين للقانون التونسي ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، فإنّ لهم نظاما خاصا تسيّره لفائدتهم "الكمّيته" وهي جمعية رسمية في تونس تتعامل مع جهاز الدولة ويرأسها حاخام له مهمة إدارية رسمية معتمدة من قبل جهاز الدولة مثل المفتي لدى المسلمين. وتتولى "الكُمّيته" تسيير شؤون اليهود الدينية والتربوية، كما تجد حلولا لمشاكلهم فمثلا منحت السيدة مريم بيتا تسكن فيه يعوّضها عن منزلها المتداعي للسقوط.. كما تقدم هذه الجمعية إعانات مالية شهريّة ليهود تونس من ذوي الاحتياجات الخصوصية، بالإضافة إلى ما يتمتّعون به من رعاية طبية مجانية.

تعيش المرأة اليهودية التونسية إلى اليوم في ظلّ زوجها، فهو بالنسبة إليها كل شيء في غياب الأولاد المهاجرين وشبه غياب العلاقات اليومية مع الجيران. هذه الأهمية الخاصة تروّج لعادة قديمة روتها لنا السيدة "كولات" تتمثل في أنه لا يحقّ لليهودية الأرملة أن تتزوج ثانية برجل غريب عن العائلة وبالأساس عن عائلة الزوج المتوفي... فالأخ الشقيق يتصدّر قائمة المسموح لهم بالزواج منها. وحسب هذه الطقوس، فإنّ تلك الأرملة لا يمكنها اختيار شريك حياتها إلاّ في حالة أعلن شقيق زوجها الفقيد رفضه لها وعدم رغبته في الزواج منها وذلك أمام الملأ في حفل خاص يُدعى في الموروث اليهودي "هاليستا" (Halista). وبعد هذا الحفل لا أحد له الحق في لومها.. والملفت للانتباه أن ذلك الرفض لا يكون شفويا وإنّما يتمّ باتباع طقوس رمزيّة لا يتولى الرجل فيها إعلان الرفض بنفسه وإنما تعمد الأرملة إلى تبليغه للجميع وذلك بنزع حذاء صهرها أمام كبار القوم دلالة على الرفض في عرفهم.

ومن بين الممارسات الطقوسيّة الأخرى التي قد تكرّس النظرة الدونيّة للمرأة أنّها إذا ما ترمّلت مرتين تصبح نذير شؤم ومحلّ استنكار من الجميع، فيهابها الأزواج حينئذ وتلقب عند البعض "بقاتلة الأزواج". وتذكر لنا الباحثة "سرفاتي" أن هذه العادة لا تزال موجودة إلى اليوم، غير أنها بقيت على مستوى الاعتقادات البالية.

هكذا إذن تبدو اليهودية التونسيّة بمثابة رهينة المحبسين، فهي من جهة تخضع خضوعا كليّا لمشيئة زوجها بل وقد تصيبها لعنته حتى بعد مماته، ومن جهة أخرى تبقى أسيرة لرحمة "الكمّيته" فتلزم الحذر الدائم في تعاملاتها مع الآخرين حتى لا تمنع عنها المساعدات. وهذا في الحقيقة ما لامسناه أثناء جمع بعض الشهادات الخاصّة بهذا التحقيق الصحفي.

ندرة الزواج المختلط

يصعب وجود الزواج المختلط بين اليهود والمسلمين في تونس حاليا وربما ينعدم رغم وجوده في القديم لأن "الجيل الحالي من اليهود والمسلمين يبدو أكثر عنصرية، ولأن معطيات كثيرة تغيّرت في أيامنا الحالية" على حد تعبير "بية".

كما أن الزواج المختلط غير موجود بسبب الممارسات الطقوسيّة والممنوعات التي يفرضها كلا الجانبين حسب ما يذهب إليه السيد صالح الزغيدي باعتباره أحد التونسيين الذين تزوجوا رغم ذلك من امرأة يهودية زواجا مدنيّا استمرّ سنين طويلة، ولئن انتهى بالطلاق فهو طلاق لا يرتكز على خلفيات دينية أو عرقية لأنه لا يعتبر هذه الفوارق معيارا يحدّد به الفرد خياراته. فالمحدّد الوحيد الذي اتخذه للزواج بـ"ليلى" اليهوديّة يتمثل في أخلاقها وثقافتها الواسعة ونضجها رغم صغر سنها حينذاك... كلها عناصر جعلت منها فتاة "متميزة" اختارها لتكون زوجته. وحول ظروف زواجه يحدثنا، "لم أجد معارضة تذكر من قبل أهلها، بالعكس فقد رحبوا بي خاصة أنني كنت خريج جامعة "السربون" الفرنسية المعروفة وناشطا في الحركة الشيوعية مثلهم كما أنهم يعتبرون أنفسهم تونسيين أوّلا وأخيرا. أمّا أهلي فهم تقليديون، وفي البداية وجدت معارضة من والدتي التي كانت لها آراء مسبقة تجاه اليهود عامة... كما أنها كانت تخشى كلام الناس... كانت محاولاتي لإقناعها بسيطة جدا، اقتصرت فيها على جعلها تتعرف على ليلى عن كثب.. وبمجرد اللقاء الأول خبرت أنها فتاة ذات خلق وأدب إلى درجة أنها لم تصدّق كونها يهودية نظرا إلى الصورة التعميميّة الخاطئة التي كانت تحملها عن اليهود رغم كونها لم تر يهوديا قط قبل ليلى.. ومن تلك المقابلة قبلت بها. فكان الأهمّ عندها أنها تونسية وتعرف تقاليدنا بالدرجة الأولى".

أمّا عمّة صالح الزغيدي فقد كان لرفضها سبب آخر بعيد عن المنطق السائد أو الآراء المسبقة، "أرفض زواجك منها لأنها تتكلم الفرنسية ولا يمكن لها أن تفهمني إذا ما شتمتها يوما" بما يعكس وضعيّة المرأة في المجتمع التونسي في ذلك الزمن بغضّ النظر عن الدين والعرق.. أمّا الأب فكان من السهل عليه أن يقبل بها زوجة لابنه بعدما وجدها تقف إلى جانبه في المحن السياسيّة التي واجهته...

اليهود التونسيون رغم كونهم أقلية في تونس اليوم، فإنهم مازالوا يحافظون اليوم على عاداتهم وتقاليدهم وموروثهم الديني... وخاصة المرأة اليهوديّة في تونس التي لا تزال تعيش في ظلّ زوجها وتتعايش باحترام مع جاراتها المسلمات ولكنّها تتجنّب الاحتكاك الدائم بهنّ تفاديا لأيّ مشاكل محتملة.. هذا في الحقيقة سلوك تكاد تختصّ به الأقليّات في كلّ مكان في العالم بغضّ النظر عن اختلاف الأعراق والديانات... ومع ذلك، قد نقرّ بأنّ اليهود التونسيين -من الرجال والنساء- يعيشون على قلّتهم بشكل طبيعي في تونس، ولا تكاد تشعر بوجودهم أحيانا... أمّا عن الصدام الحضاري العميق القائم بشكل عام بين الطائفتين اليهودية والمسلمة من جرّاء الصلف والعدوان والتمييز العنصري الإسرائيلي في فلسطين المحتلّة وبعض بلدان المنطقة، فلا نكاد نجد له أثرا في الحياة اليومية بين المسلمين واليهود في تونس، أوّلا لأنّ الأقليّة اليهوديّة لا تكاد تلفت الانتباه لوجودها بحكم أسلوب عيشها المنكمش وقلّة عدد أفرادها وثانيا لأنّ الجانبين ينتميان إلى شعب ومجتمع واحد. فعلى الرغم من بعض الأحداث الطارئة ولاسيّما حادثة التفجير الإرهابي قبل خمس سنوات لمعبد "الغريبة" اليهودي بجزيرة جربة السياحيّة التي ذهب ضحيّتها قرابة 20 شخصا من التونسيين والأجانب، فإنّ الشعب التونسي لا يزال محافظا على قيم التسامح والتعايش السلمي في كنف التنوّع الحضاري المتراكم الذي شهدته تونس في مختلف مراحلها التاريخيّة..

(هذا المقال المنشور سابقا في جريدة "القبس" الكويتية، نُعيد نشره في هذه المُدوّنة إكراما للصديقة والزميلة العزيزة ألفة جامي -التي بذلت قصارى جهدها في إنجاز هذا الريبورتاج في مختلف مراحله- وهي تُقيم حاليا بالكويت حيث تعمل بإحدى الصحف اليومية الجديدة، نرجو لها كلّ النجاح والتوفيق ودوام الصحّة)